- 自閉スペクトラム症の診断をAIが自動で行うことは可能なのか?

- 現在の診断方法とAIを使った診断方法の違いは何か?

- AIによる診断技術は、異なる文化や環境に適応できるのか?

自閉スペクトラム症(ASD)は、社会的なコミュニケーションの困難や、繰り返しの行動、興味の偏りなどを特徴とする発達の多様性です。

多くの研究が示すように、早期発見と適切な支援が、その子どもの将来の生活の質に大きな影響を与えるとされています。

しかし、現状では診断は医師による観察と判断に大きく依存しており、そのために時間や費用がかかる上、評価のばらつきが生じることもあります。

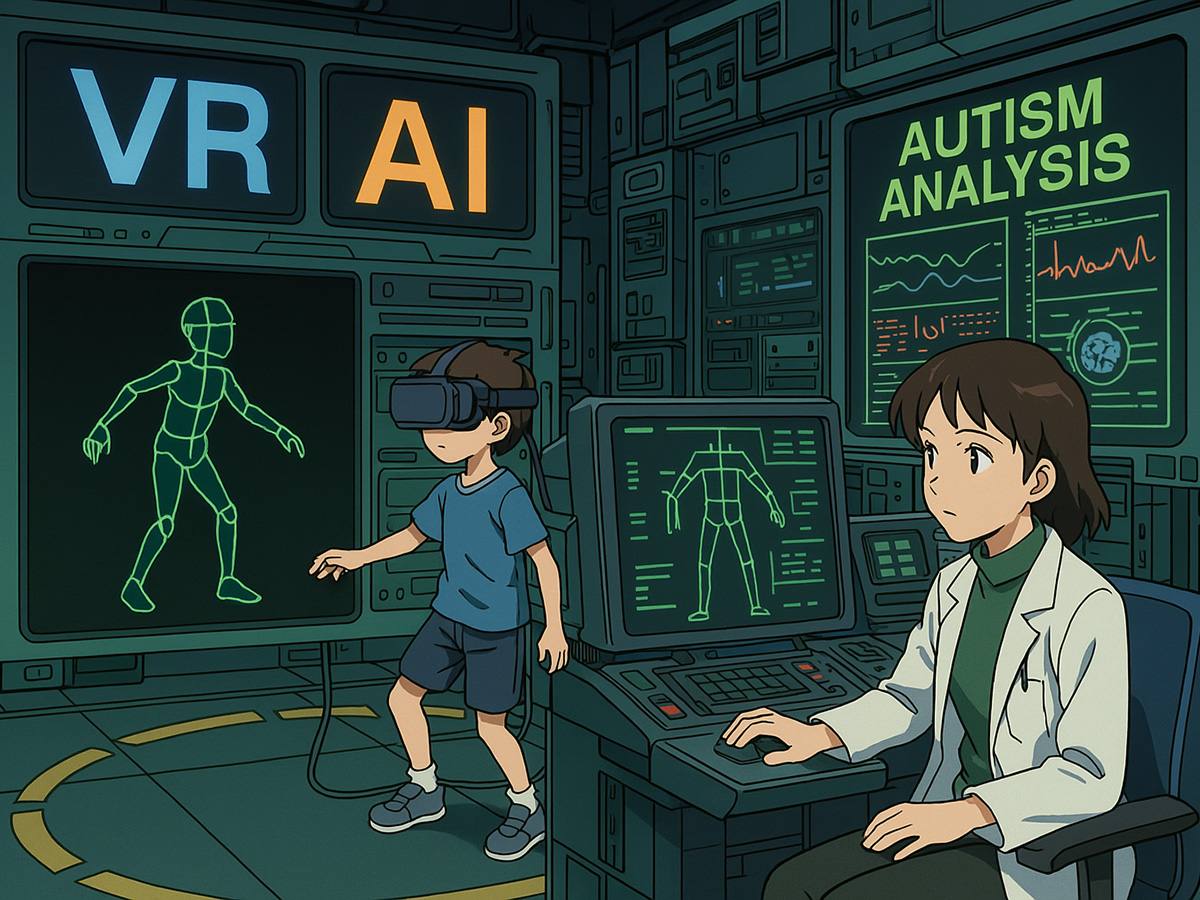

このような背景の中、スペイン・バレンシア工科大学の研究チームが開発したのは、仮想現実(VR)と人工知能(AI)を組み合わせた、全身の動きからASDを自動判別するシステムです。

とくに注目されているのが、「3DCNN ResNet(3次元畳み込みニューラルネットワーク・レズネット)」というAIモデルを用いた、まったく新しい自閉スペクトラム症の評価方法です。

この研究の特徴は、子どもが自然に遊ぶ姿を観察しながら、全身の動きからAIがその特徴をとらえ、自動的にASDの兆候を検出しようとする点にあります。

手作業での特徴抽出を必要とせず、データ全体から自動で「気になる動きの傾向」を見つける、いわば“動きのAIスクリーニング”です。

しかも、その動きは、特別なセンサーを子どもに取り付ける必要もありません。

Azure Kinectというカメラを使って、32カ所の関節の動きを非接触で記録し、それを3次元映像としてAIが分析する仕組みです。

実験には3歳から7歳のスペイン人の子ども81人(ASD診断済み39人、健常発達42人)が参加し、バーチャル空間の中で様々な課題に取り組みました。

その課題とは、泡を触って割る、ボールを蹴る、手を振る、特定の姿勢を真似するなど、まるで遊び場での自然なふるまいを切り取ったような内容です。

合計12種類のタスクを用意し、それぞれの動きのデータを収集・解析しました。

- 自己紹介タスク

→ アバターからの質問に答える(好きな遊び・乗り物など) - 泡割りタスク

→ 浮かんでくる泡をタッチして割る遊び(全身を使う) - リンゴ運びタスク

→ 木になっているリンゴを取って地面に置く(上下の動き) - ボールキックタスク

→ アバターがパスしたボールを蹴る(足の動き) - 花集めタスク

→ 花を摘んで決められた場所に置く(左右の移動) - かくれんぼタスク

→ 隠れたアバターを探して指さす(探索+指さし) - 横歩き真似タスク

→ アバターの横歩きを見て真似する(バランスと移動) - ポーズ真似タスク

→ アバターの決めポーズを真似する(全身の静止) - ハイタッチタスク

→ アバターに近づいてハイタッチ(距離感と手の操作) - あいさつタスク

→ アバターに向かって手を振る・挨拶する(簡単な腕の動き) - はじめの説明タスク

→ アバターがルール説明(その場に静止) - おわりの質問タスク

→ アバターから「どのゲームが楽しかった?」と質問される(答える・指さす)

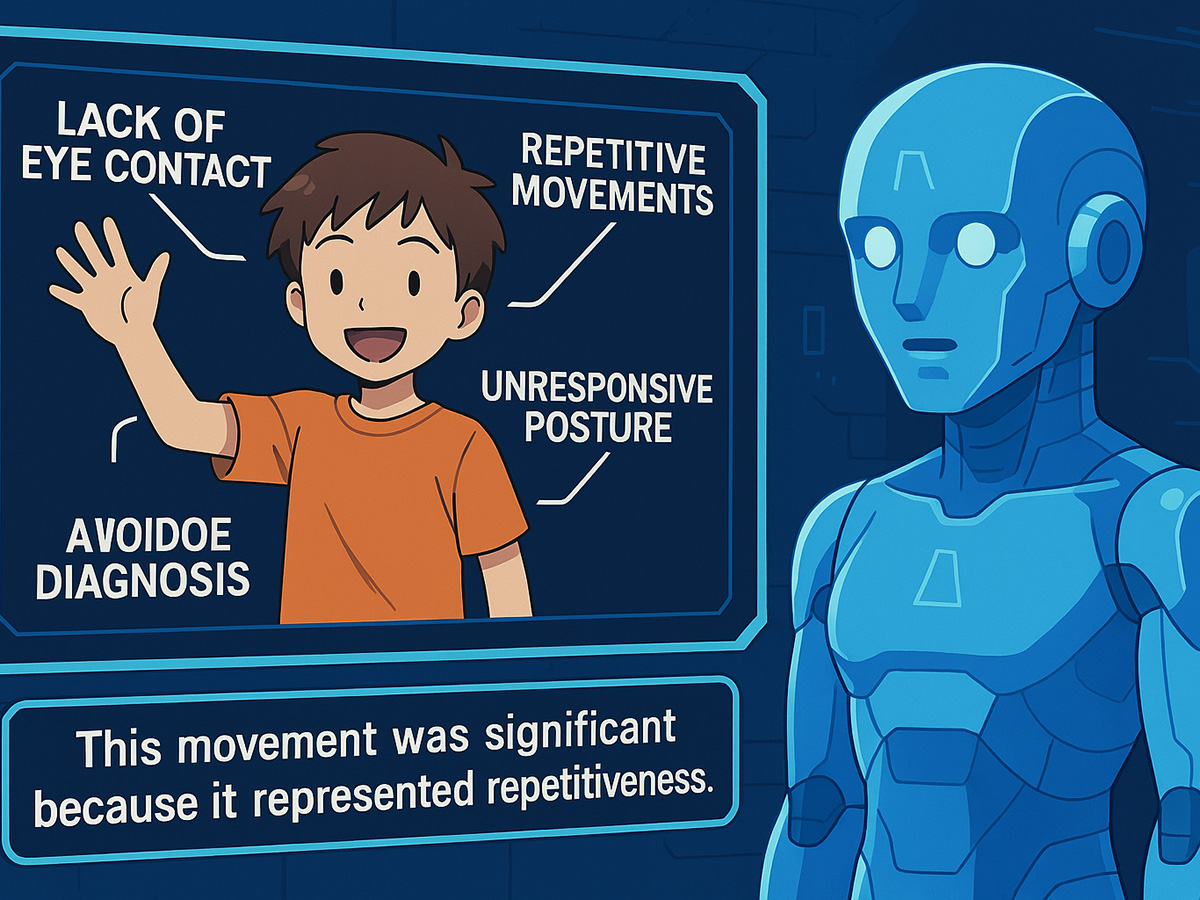

研究チームは、AIによる全自動モデル(エンドツーエンド型)と、専門家が手作業で特徴を抽出して機械学習にかけた従来型モデル(特徴エンジニアリング型)の両方を比較しました。

結果として、手作業モデルのほうが一部の課題ではやや高精度だったものの、AIモデルはほとんどのケースで安定して高い精度を記録し、とくに「クラス(ASDか否か)を区別する力」(ROC-AUC)では、AIモデルの方が明らかに上回りました。

特筆すべきは、このAIモデルが「課題に依存せず、どんな動きでもそれなりに判断できる」という点です。

つまり、特定の動きでしか発揮できないモデルではなく、様々な状況に対応できる「汎用性」があるということです。

これは診断現場にとっては非常に大きなメリットであり、今後の実用化に向けて重要なポイントとなるでしょう。

さらに研究では、モデルの安定性や再現性についても慎重に検証しています。

単なるテスト精度だけでなく、「本当に新しい子どもに対しても使えるのか?」を評価するために、参加者単位で分けた交差検証を繰り返し実施。

これにより、より現実に近い形でAIモデルの性能を確認しています。

また、AIの「説明可能性」も重視されています。ディープラーニングは「なぜその判断をしたのか」がブラックボックスになりがちですが、SHAP(Shapley Additive Explanations)という手法を使い、「どの動きがどのように判断に影響を与えたのか」を視覚的に解析しました。

たとえば、右手の動きの速さや、特定の加速度が高かったことがASD判断に大きく関係していたことなどが明らかになりました。

このように、本研究は診断の客観化と効率化をめざした、大変意義深い試みです。

しかも、子どもに無理な装着や負担をかけず、自然な遊びの中から診断の手がかりを見つけるというスタイルは、まさに未来型のスクリーニング方法といえるでしょう。

とはいえ、まだ研究段階であり、実用化には課題もあります。

たとえば、現時点ではスペイン国内の限定的なデータに基づいているため、文化的背景や言語の違いが影響しないかどうか、今後は多国籍での検証が求められます。

また、バーチャル空間という環境自体が、感覚過敏のあるASDの子どもにどのように作用するか、慎重な検証も必要です。

それでも、AIとVRが子どもの動きを通して「診断を手助けする」時代が、少しずつ現実になりつつあります。

親や保育士、教育関係者が「なんとなく気になる動き」を感じたとき、こうした技術が一つの判断材料になる未来は、そう遠くないかもしれません。

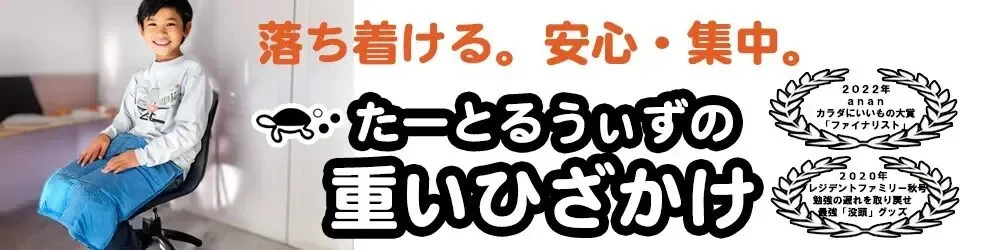

(出典:Expert Systems with Applications)(画像:たーとるうぃず)

たしかに、ボディランゲージやジェスチャーを多用する文化圏と、そうでない文化圏では、少しちがってくるかもしれません。

でも、うちの子を見ても、小さなころから動きには特徴がありました。

また、特別支援学校で他の子を見ても、やはりそうでした。

なので、「動き」+AIのこの方法は、診断する人によらない診断方法として、とても期待できそうに思います。

(チャーリー)