- 顔を見ない子どもは本当に自閉症のサインなのか?

- 子どもが人の顔を見ないことは問題行動なのか?

- 自閉症の子どもにはどのようなコミュニケーション方法が効果的なのか?

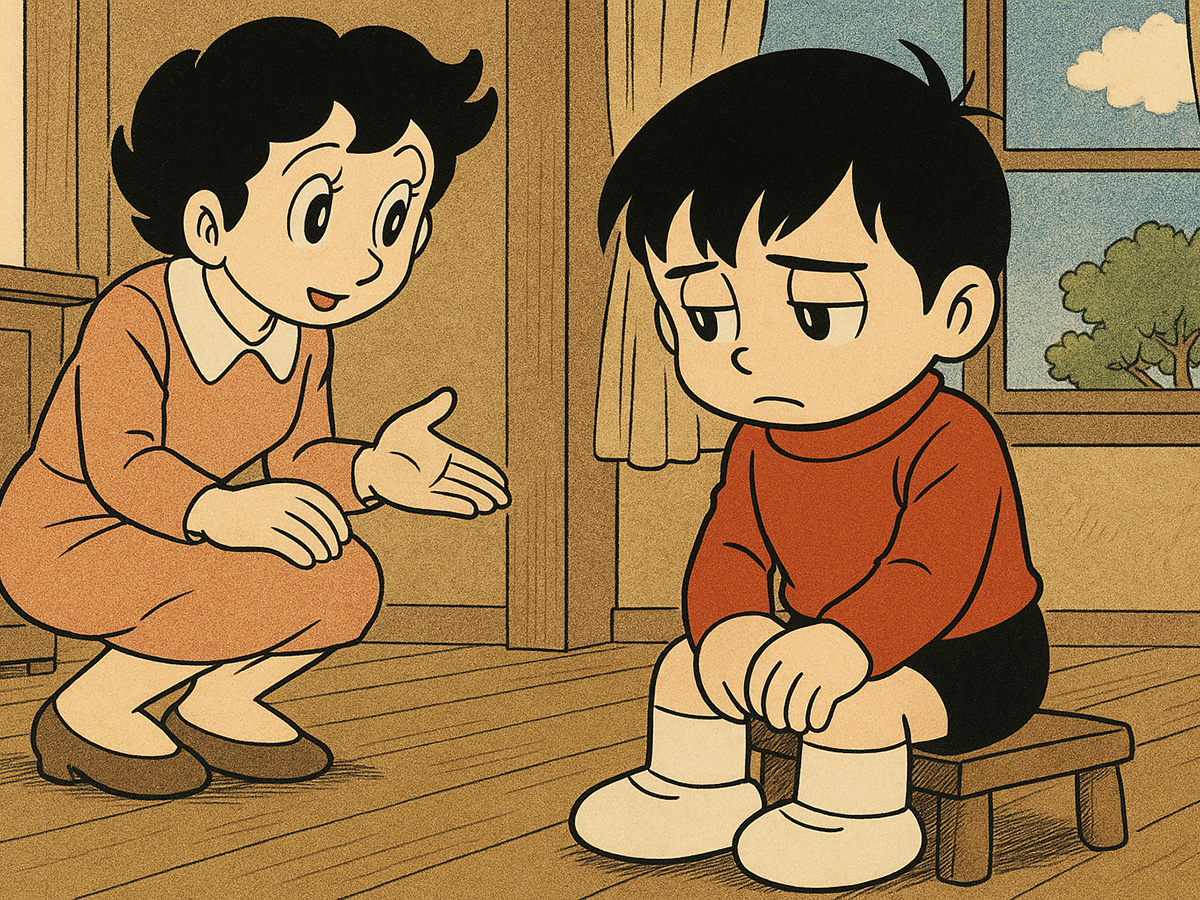

子どもが人の目をあまり見ない。そんな場面に出くわしたとき、多くの親や先生が心のどこかで不安を感じるかもしれません。

とくにここ最近は「目を見ないのは自閉症のサインかも」という情報が広まり、そうした印象が強くなっています。

でも本当にそうなのでしょうか?

自閉症の子どもは、いつでもどんなときでも、人の顔を見ないのでしょうか?

そして、それは本当に「問題行動」なのでしょうか?

こうした疑問に、新しい視点から答えようとした研究があります。

中国・上海にある華東師範大学のク・ルーとリュウ・チャオユンは、最新のAI技術を駆使して、自閉症の子どもとそうでない子どもが実際にどのように人と関わっているのかを、驚くほど細かく、そして自然な状況で調べました。

従来の研究では、子どもの「共同注意(ジョイント・アテンション)」と呼ばれる力を調べるとき、実験室のような特別な空間でテストを行うことが一般的でした。

たとえば、おもちゃを見せたり、研究者が子どもの名前を呼んで顔を見るかどうかを確認したりする方法です。

ですが、こうした人工的な環境では、子どもが本来の自然な行動を見せにくいという問題がありました。

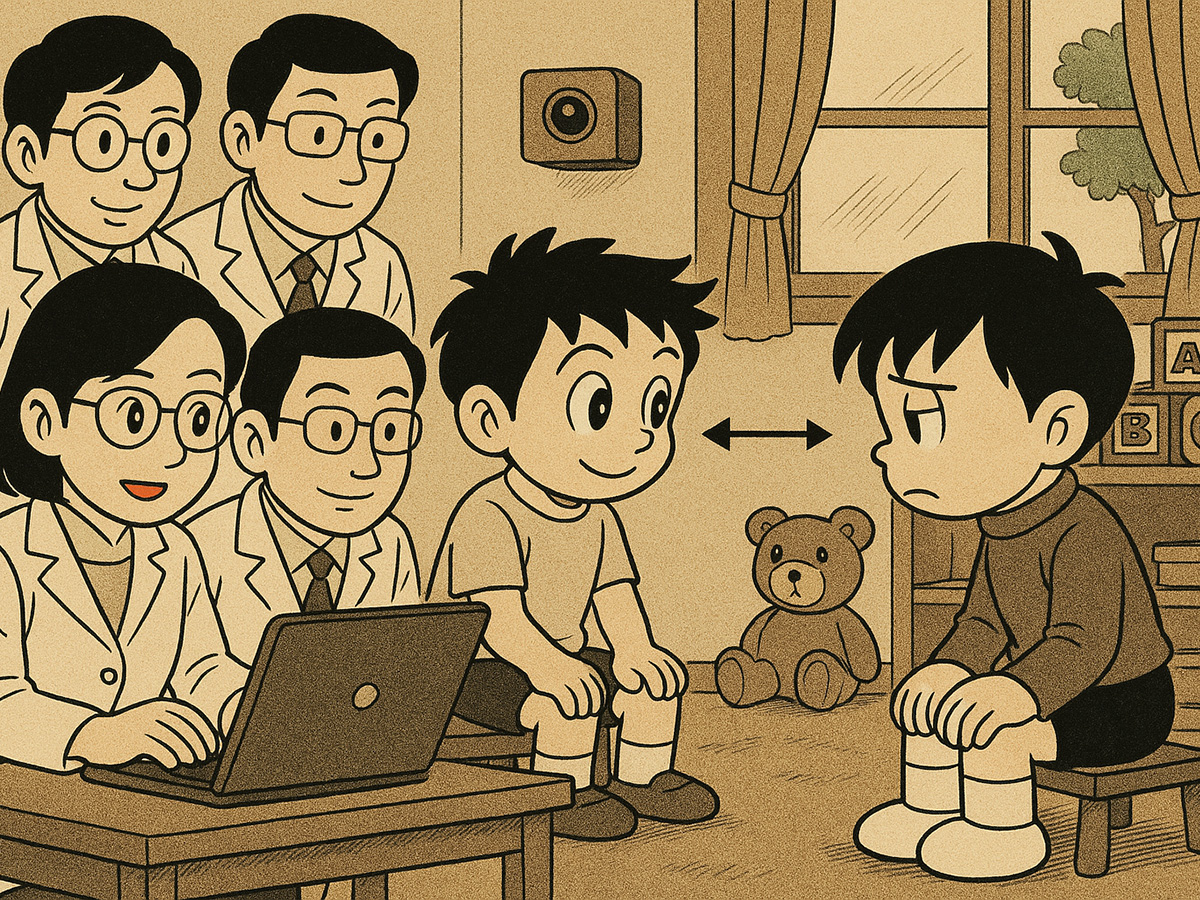

そこで、クとリュウはまったく違う方法をとりました。

彼らが作ったのは「マルチモーダル行動観察実験室」と呼ばれる特別な空間です。

ここは、まるで普通の子ども部屋のように見えます。

床には柔らかいマットが敷かれ、棚にはおもちゃがずらりと並び、親子がリラックスして遊べるように工夫されています。

でも、実はこの部屋には最先端の技術がぎっしり詰まっています。

部屋のあちこちには目立たないカメラやマイクが設置されていて、子どもの視線(どこを見ているか)、動き、声、表情などをすべて自動で記録・解析できる仕組みが整っています。

研究の方法はとてもシンプルです。

まず、親子がこの部屋に入り、好きなおもちゃで自由に遊んでもらいます。

研究者はとくに指示を出したりせず、親と子の自然なやりとりをそのまま観察します。

この「自由遊び」の時間は、子どもがもっともリラックスし、普段通りの行動が出やすい時間です。

次に、研究チームはAIを使って、次のようなデータを細かく分析しました。

・子どもが何を見ているか(大人の顔?手?おもちゃ?)

・子どもの体の動きやジェスチャー

・声を出すタイミングや内容

・親の行動や反応

これにより、これまで曖昧だった「子どもがどのくらい大人の顔を見ているのか」「どのくらいおもちゃに集中しているのか」といった行動の割合が、数字としてはっきりとわかるようになったのです。

この実験に参加したのは、発達に問題のない子ども、自閉症と診断されている子ども、そして発達が少しゆっくりめの子どもたちの3つのグループでした。

研究チームは、それぞれのグループの子どもたちが、親子の自由な遊びの中で、どこにどのくらい注意を向けているのかを比べました。

その結果はとても驚くべきものでした。

実は、どのグループの子どもたちも、大人の顔を見ている時間は全体のわずか6〜14%程度だったのです。

逆に、おもちゃを見ている時間はなんと60〜80%にも及びました。

つまり、遊んでいる時の子どもたちは、自閉症かどうかにかかわらず、基本的には「おもちゃ中心」で世界を見ているということです。

この事実は、これまでの「自閉症の子どもは顔を見ないからわかる」という考え方を、大きく揺るがすものでした。

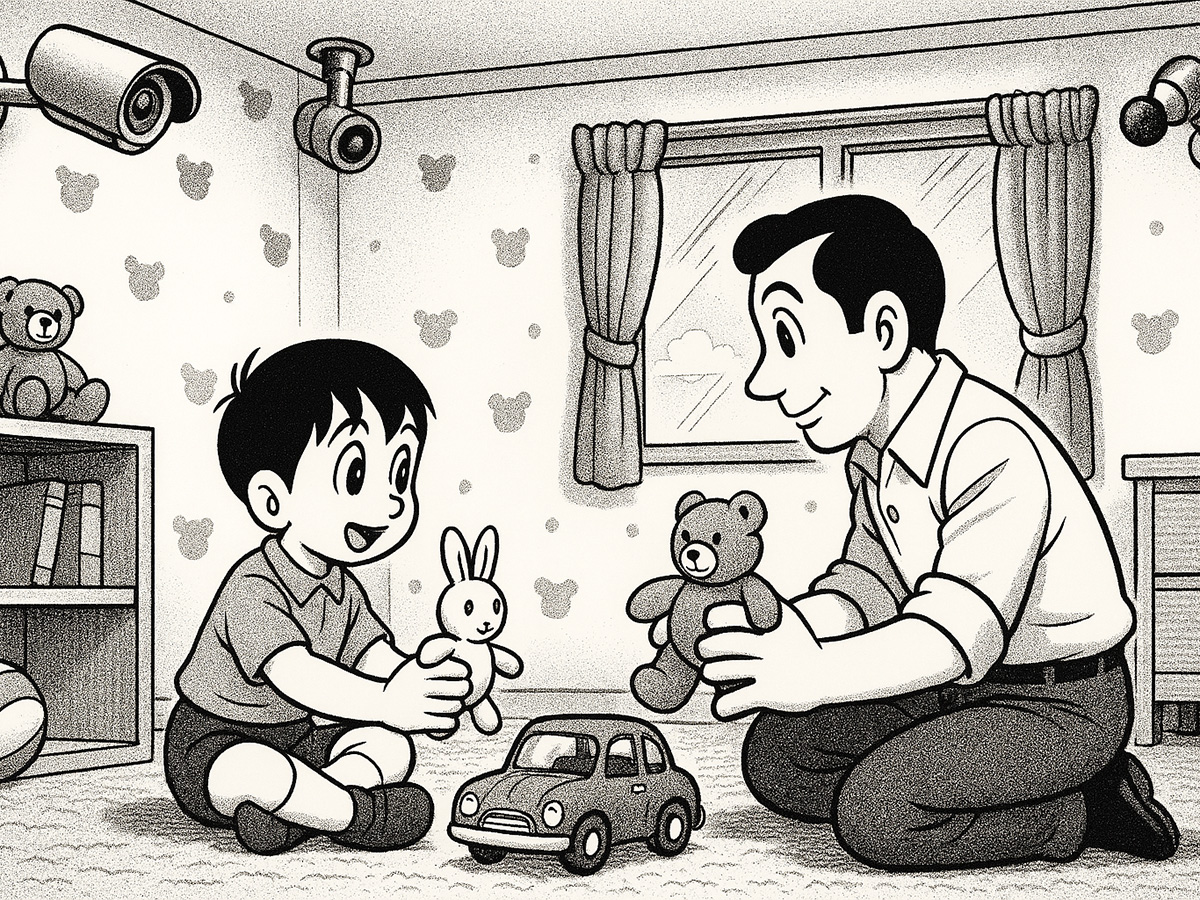

さらにクとリュウの研究は、アメリカのインディアナ大学でも似たような結果が出ていることを紹介しています。

インディアナ大学のユーコビック=ハーディングのチームは、子どもに小型のカメラをつけて、親との遊びの様子を記録しました。

すると、親の顔を見る時間はわずか1%ほど。

代わりに、親の「手元」や「動き」に注目している時間がとても多かったのです。

これらの研究からわかるのは、「子どもたちは、顔をあまり見ないのが普通」というシンプルな事実です。

とくに遊びの最中は、目の前の楽しいおもちゃに夢中になるのは自然な行動です。

だからこそ、「顔を見ない=自閉症」と安易に結びつけてしまうのは、少し短絡的すぎるかもしれません。

もちろん、自閉症の子どもには「共同注意が苦手」という特徴が見られることはあります。

でも、それは「全く人に興味がない」という意味ではありません。

むしろ、自閉症の子どもは、別のやり方で人とつながろうとする姿がたくさん観察されています。

たとえば、親の手の動きを真似したり、好きなおもちゃを親に見せようとしたり、音や声でやりとりを試みたりすることも多いのです。

この視点は、支援や子育ての現場にとってとても大切なものです。

これまでのように「目を見させる練習」を強調するのではなく、「その子が得意とするコミュニケーションの形」を尊重する。

手の動きやジェスチャー、物のやりとり、音のやりとりなど、多様な方法で子どもと関わることの重要性が改めて浮かび上がってきました。

クとリュウの研究では、もうひとつ注目すべき工夫がありました。

それは観察場面を2種類に分けていたことです。

ひとつは、親子が完全に自由に好きなように遊ぶ「親子自由遊び」の場面。

そしてもうひとつは、研究者が決めた特定の遊びや課題に親子が取り組む「観察遊び」の場面です。

この2つの違いを見ることで、「状況によって子どもの行動はどう変わるのか」も詳しく調べました。

興味深いことに、どちらの場面でも、子どもたちの視線の傾向はほとんど変わらなかったのです。

つまり、自由に遊んでいても、決められた遊びをしていても、基本的には「おもちゃ中心」「顔はちょっとだけ」というスタイルは共通していたのです。

これにより、「人の顔をあまり見ないのは異常な行動ではなく、むしろとても自然な行動なのでは?」という考え方がより強まりました。

クとリュウは、こうした結果をもとに、「自閉症支援における新しい考え方の必要性」を訴えています。

従来の「アイコンタクト重視型支援」だけではなく、「子どもが使いやすいコミュニケーション手段を支援する」スタイルへのシフトが求められているのです。

たとえば、親がわかりやすいジェスチャーや手の動きを使ってみたり、子どもが何かを指さしたり、物を渡そうとしたときにすかさず反応したりすることで、自然なやりとりの経験が積み重なります。

大事なのは「顔を見させること」ではなく「通じ合う経験を積むこと」なのです。

このように、最新の研究が明らかにしているのは、「子どもを見る目」のアップデートの必要性です。

私たち大人が持っている「普通の子どもの姿」「社会的な行動の型」は、実はとても限られたイメージかもしれません。

AI技術や自然観察の進歩によって、子どもたちの行動の本当の姿が、少しずつ見えるようになってきています。

今後はさらに、遊びや日常生活の中での自然な行動を重視する研究が進むことでしょう。

そしてそれは、子どもたち一人ひとりにとってより心地よい支援や教育のあり方につながっていくはずです。

最後に、今回の研究を通して、私たち大人が大切にしたい視点はとてもシンプルです。

目を見ないからといって、すぐに「心配」する必要はありません。

その子はその子なりの方法で、きっと世界とつながろうとしているのです。

大人の役割は、その方法を一緒に探し、寄り添い、楽しみながら関わること。

それが、どんな子どもにも必要な、あたたかなまなざしなのかもしれません。

(出典:ECNU Review of Education)(画像:たーとるうぃず)

・私たち大人が持っている「普通の子どもの姿」「社会的な行動の型」は、実はとても限られたイメージ

・大事なのは「顔を見させること」ではなく「通じ合う経験を積むこと」

・その子はその子なりの方法で、きっと世界とつながろうとしている

ここ重要です。よろしくお願いします。

(チャーリー)