- マスキングとは具体的にどのような行動を指すのか?

- マスキングがもたらす負の影響にはどのようなものがあるのか?

- マスキングを緩和するためにはどのような対策が有効なのか?

自閉スペクトラム症(ASD)の人の中には、「マスキング」という方法を使って、非自閉的に見えるように振る舞い、社会に受け入れられやすくすることがあります。

マスキングについては、研究がようやく進み始めたところで、実際にどれくらいの人が行っているかはまだ明確ではありません。

ある特定の条件に当てはまる人は、マスキングをしやすい傾向があるとされています。

たとえば、女性や女の子、ノンバイナリーの人(男女どちらにも分類されない性の人)、そして有色人種の人たちは、より多くマスキングをしていると報告されています。

これは、自閉症が「こう見えるはずだ」という誤解や偏見が背景にあるためと考えられます。

また、大人になってから診断を受けた人は、子どもや思春期のうちに診断された人よりも、マスキングをしている時間が長い傾向にあります。

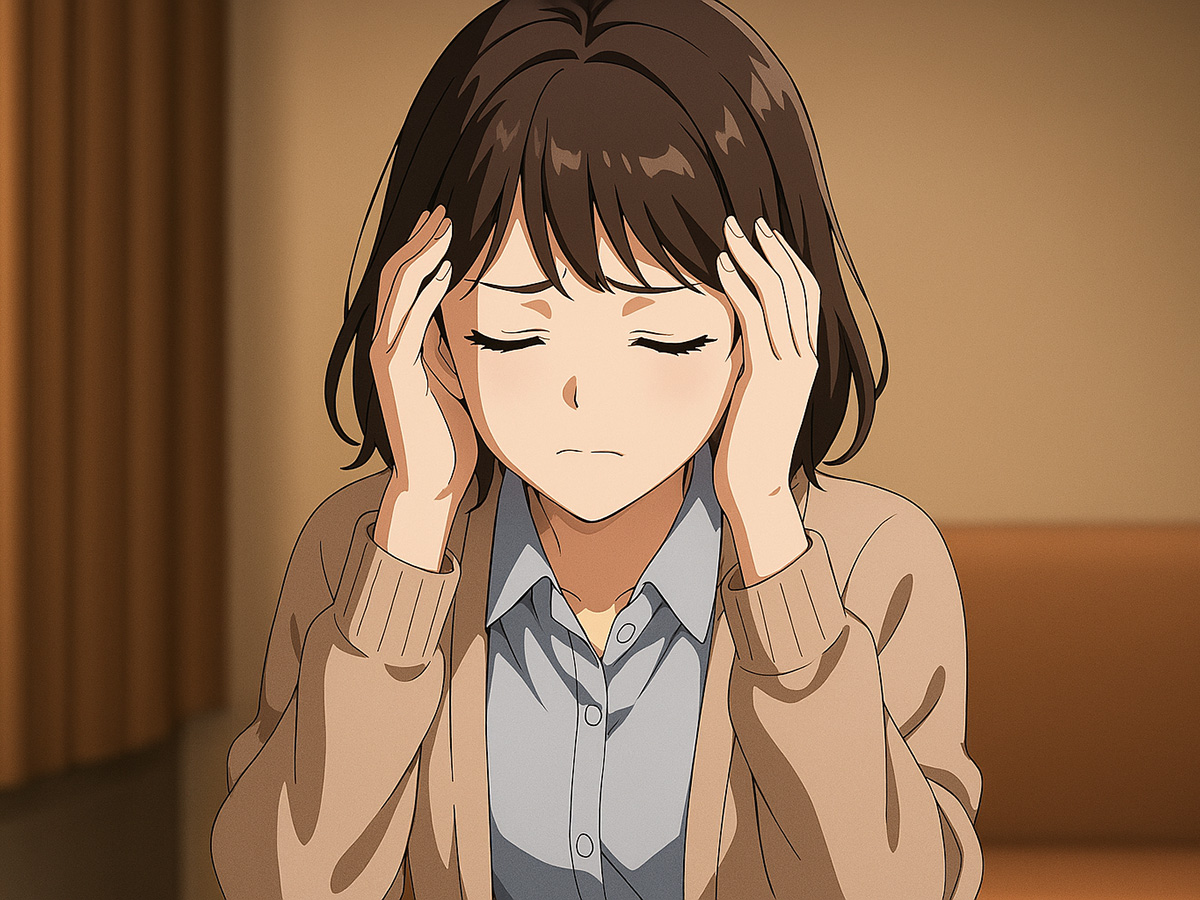

マスキングは、心にも体にも大きな負担をかけます。本来の自分を抑えたり、必要なサポートを求められなかったりするのは、とてもつらいことです。

長期間にわたってマスキングを続けると、精神的な健康を損なったり、自尊心が下がったり、「自閉症バーンアウト(燃え尽き症候群)」に陥ったり、自殺念慮が生じることもあります。

だからこそ、マスキングという行動を理解し、その影響をうまくコントロールすることは、本人だけでなく、支える周囲の人たちにとっても、とても重要なのです。

マスキングとは、自閉的な特徴を意識的または無意識的に抑え、「典型的な人(神経的に定型な人)」のように見せようとする行動を指し、自閉症のコミュニティで広く使われている言葉です。

周囲に溶け込むために行われる「カモフラージュ」「代償行動」「適応的な変化」といった行動の総称とも言えます。

マスキングは、家族や友人、学校や職場、あるいは本や映画、テレビ番組の登場人物を観察し、模倣することで身につけられることがあります。

マスキングは、職場や学校などの公式な場面でも、家族や友人とのカジュアルな場面でも行われることがあります。

多くの人が、環境に合わせて行動を調整することはあるものの、自閉症の人が行うマスキングは、神経的に定型な社会に適応しようとする非常に大きな努力を伴うものです。

そのため、バーンアウトや、うつ、不安障害、摂食障害などの深刻な問題につながる可能性もあります。

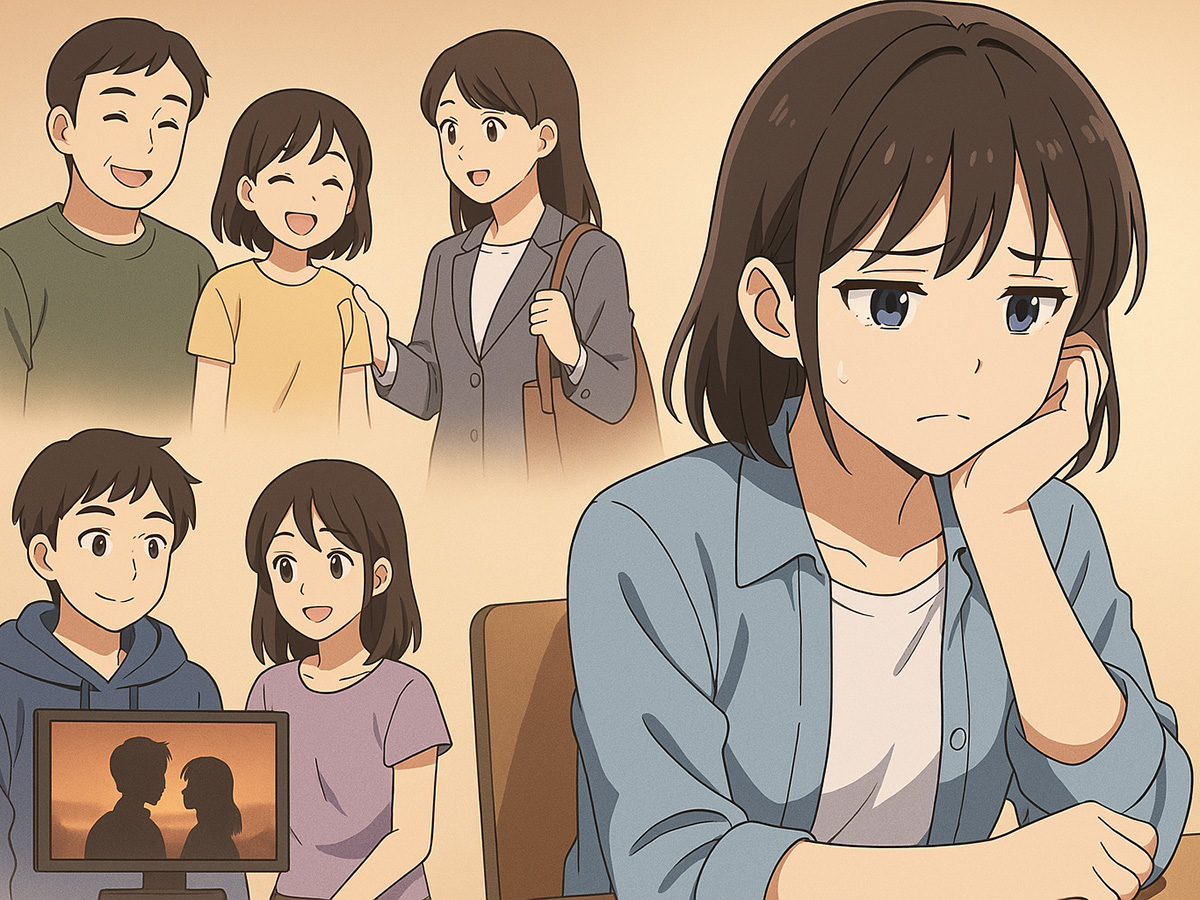

大人になってから自閉症の診断を受けた人は、それまで何年にもわたり無意識にマスキングをしていたケースが多く見られます。

そのような人が自分の神経的な違いを知ったとき、自己認識の揺れや孤独感を覚えることもあります。

長期間、無意識のうちにマスキングを続けてきた結果、「もし自閉的な自分を抑えずに生きていたら、自分はどんな人間だったのだろう」と悩む人も少なくありません。

<マスキングの具体例 >

- 他人の期待に過敏になり、常にそれに合わせようとする

- 相手の好みに自分を適応させる

- 服装や話す話題など、自分の表現を意識してコントロールする

- 無理に目を合わせたり、それを保つように気を張る

- スティミング(手を振る、体を揺らすなどの自閉的な自己刺激行動)を抑え、人に気づかれにくい方法に変える(例:ペンをいじる)

- 音や光などへの過敏な反応を隠す

- 自然ではないけれど、声のトーンや話し方を変えて話す

- 自然にはできないけれど、相手の表情をまねる

自閉症のあり方が人それぞれであるように、マスキングにもさまざまな目的があります。たとえば:

- 社会にもっと受け入れられるため

- 社会的な拒絶を避けるため

- 差別から身を守るため

- 「普通」に見せることで目立たないようにするため

- 自閉症向けの配慮が不足している環境でやっていくため

- 職場や学校でのスティミングが咎められるのを避けるため

- 「わがまま」「面倒」と思われないようにするため

- 「大げさ」「過敏すぎる」と言われないため

- 他人に迷惑をかけたくないという思いから

- 非自閉的な人とのコミュニケーションの違いを埋めるため

- 成績や仕事の評価を上げるため

- あまりに習慣化していて、もはや無意識になっているため

マスキングには一見すると「利点」もあります。

たとえば、自閉症であることを隠せることで、差別やいじめ、スティグマ(偏見)から身を守れる場合があります。

また、職場や学校で評価されたり、人間関係を築きやすくなったりすることもあります。

しかし、マスキングには深刻な負の側面もあります。自分の本来の姿やニーズを抑え続けることは、心と体に大きな負担をかけます。

マスキングを続けることで、以下のような問題が起こる可能性があります:

- 自尊心の低下

- 誰にも本当の自分を知られていないという孤独感

- メルトダウン(感情の爆発)やシャットダウン(完全に反応を停止する状態)

- 自殺願望や自傷行為

- 自己認識の喪失

- 慢性的な疲労や痛み

- 不安やうつ

- 対人関係におけるトラウマ

- 免疫力の低下や体調不良の増加

- 他人の意見に流されやすくなり、悪用や操作を受けやすくなる

- 「あなたは自閉症に見えない」と言われ、理解されにくい

- 誤診や診断の遅れ

- 周囲に誤解される

イギリスの「ナショナル・オーティスティック・ソサエティ」は、自閉症当事者の声と最新の研究をもとに、マスキングの影響に対処するための方法をまとめています。

たとえば、社交のあとにしっかり回復する時間を設ける、自閉症の診断を受ける(あるいは自己診断ツールを使う)、他の自閉症の人とつながる、自分の「仮面のない姿」と向き合ってみる、

といった方法が推奨されています。

マスキングを強くしてきた人の中には、セラピー(心理療法)で自分自身のアイデンティティや必要な支援を探っていくことが役立ったと感じる人もいます。

マスキングが原因でうつや不安、自殺念慮などが生じている場合には、専門家と話すことが重要です。

相談する際には、その専門家が自閉症やマスキングに関する理解を持っているか、事前に確認するようにしましょう。

(出典:米Psychology Today)(画像:たーとるうぃず)

止めることは簡単ではないはずです。

しかし、自分の健康が一番大事です。ときには止めることも悪くありません。

過度のご無理はどうかされないでください。

(チャーリー)