- 言葉を話せない子供は本当に理解能力がないのか?

- 話せない自閉症の子供たちにどのようにコミュニケーションの手段を提供すべきか?

- 運動機能の問題が言葉を話せない理由となる場合、どのように支援することができるのか?

アイゼイア・グリーワルは、2歳になる頃にはすでに言葉の訓練を受けていました。

他の同年代の子どもたちのように話すことができず、人が話しかけても普通に反応しなかったのです。公的な支援を受けたスピーチセラピーでは効果が出ず、両親は私立の専門クラスに通わせました。

しかし、それでも彼は言葉を発することはありませんでした。

やがて彼は「自閉症」と診断されました。

5歳になり、10歳になっても、彼は話すことができませんでした。

両親は、アイゼイアが話せないだけでなく、自分たちの言葉を理解しているのかどうかさえ分かりませんでした。

頷くことも、相手の動作を真似することもありません。

ときどき声を出しましたが、意味のある言葉ではありませんでした。

それでも、時折「不思議なこと」が起こることがありました。

たとえば、冷蔵庫のマグネットやスポンジ製の文字を使って単語を並べるのです。

あるときは「contents(内容)」や「bonus material(特典映像)」といった言葉を並べました。

アイゼイアが好きだった「ベビー・アインシュタイン」のDVDに出てくる単語でした。

「私はずっと、彼の中にはもっと豊かな知性があると感じていました。

でも、それを引き出す方法がなかったのです」

そう、母親のメロディは言います。

とはいえ、確信を持つことはできませんでした。

両親はあらゆる方法を試したつもりでした。

しかし、13歳のとき、新たな希望が生まれます。

アイゼイアはコミュニケーション療法士と出会い、「レターボード」を使った方法を教わったのです。

レターボードとは、アルファベット26文字が印刷された大きなボードのこと。

手の動きが不自由な人でも、努力すれば指で文字を指して言葉を作ることができるのです。

このトレーニングは簡単ではありませんでした。

アイゼイアは手や腕を思い通りに動かすことが苦手でした。

何百時間もの練習が必要でしたが、やがて彼は自分の考えを両親に伝えられるようになりました。

最初に綴った言葉のひとつは、食べ物についてでした。

とくに「レストランのメニューから注文したい。普通のティーンエイジャーみたいに」と。

両親は驚きました。

アイゼイアの食事は、フライドポテトやナゲット、チョコレートのような限られたものしか食べられなかったからです。

新しい食べ物に挑戦するとひどく取り乱してしまうので、無理に食べさせることを諦めていました。

しかし、アイゼイアはレターボードでこう伝えました。

「新しい食べ物が嫌だったんじゃない。

本当は食べたかった。

でも、体がうまく動かなくて食べられなかったんだ」

話せないのと同じ理由で、思うように食べることができなかったのです。

それでも彼は言いました。

「食べられるようになりたい。だから、僕の訓練を手伝ってほしい」

彼は両親に具体的なアドバイスをしました。

「もう一回口に押し込んで」「小さく四角く切って」「リズムをつけて『もぐもぐ』と言って」

18歳の誕生日、アイゼイアは高級レストランでロブスター・マック&チーズをメニューから選び、注文しました。

トロント大学の神経科学者モーガン・バレンス博士によると、自閉症の人の約3分の1は言葉を話しません。

しかし、多くの人は「話せない=知的障害がある」と思い込んでしまうといいます。

バレンス博士は、話せない理由が知能の問題ではなく、「運動機能の問題」にある場合が多いと考えています。

「話すことは、極めて高度な運動スキルです。

舌や唇を精密に動かす必要があります。

でも、何らかの理由で脳からの指令が体にうまく伝わらない人がいるのです」

こうした症状は「失行(アプラクシア)」と呼ばれます。

脳が「動け」と指令を出しても、体がその通りに動かないのです。

脳卒中や頭部外傷の後遺症としても見られる症状です。

実際に、話せない自閉症の人の中には「自分の体が酔っ払った幼児のように暴走してしまう」と表現する人もいます。

アイゼイアも、体が思うように動かせなかったひとりでした。

しかし、レターボード、そして後にキーボードを使うことで、彼は自分の内面を表現できるようになったのです。

彼はこう語りました。

「クラシック音楽やジャズは好き。でもロックやポップは好きじゃない」

「靴は赤がいい」

「自閉症はどんな感覚か?」と尋ねると、彼はキーボードでこう答えました。

「24時間ずっと水の中で泳いでいるみたい。

すべてをコントロールするのが大変なんだ」

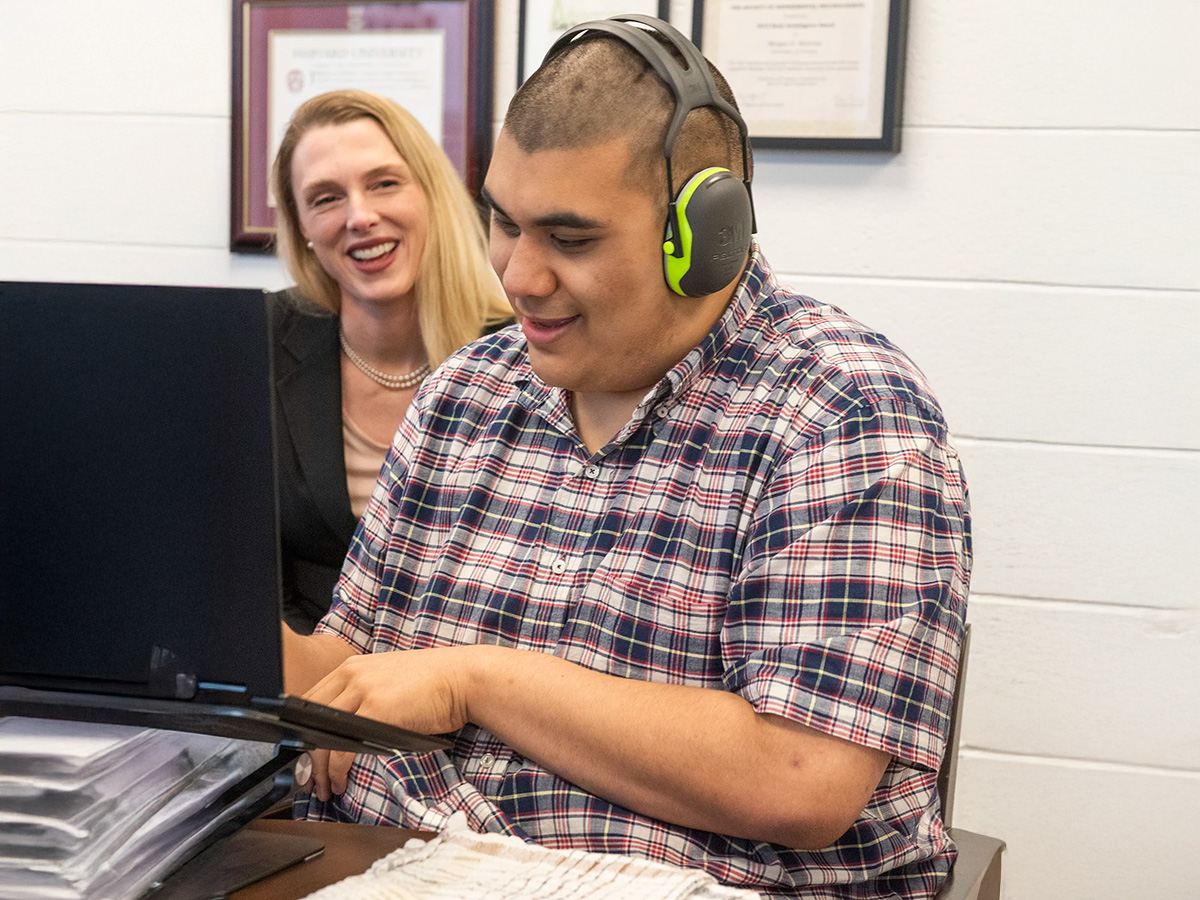

現在22歳のアイゼイアは、ハーバード・エクステンション・スクールで「プロフェッショナル・コミュニケーション」の資格を取得し、ニューヨークのストーニーブルック大学の大学院フェローとして研究を続けています。

しかし、バレンス博士は言います。

「彼のように訓練を受けられなかった人たちは、教育や人との交流の機会を奪われています」

話せない人の知性や言語能力を測る方法は、今のところありません。

話すことも、手話も、文字を書くことも、指差しも、すべて体の動きを必要とするからです。

そこでバレンス博士は、脳の働きを直接調べるため、アイゼイアのMRI検査を行いました。

さらに、脳の活動を詳しく調べる「機能的MRI(fMRI)」を使い、言語理解がどのように行われているのかを研究しようとしています。

「話せないだけで知的に問題があると決めつけるのは間違いです。

彼らの脳は、私たちが思っている以上に豊かな世界を持っているはずです」

アイゼイア自身も、この研究が急務だと感じています。

「親に自分の考えを伝えられるようになったとき、まるで牢獄から解放されたようだった」

現在、話せない人がどれほどの理解力や知的能力を持っているのかを正確に測る方法は存在しません。なぜなら、言葉を発することも、手話を使うことも、文字を書くことも、すべて「運動機能」を必要とするからです。

しかし、もし運動機能の問題が話せない理由だとしたら? 言葉を話せなくても、理解力が健在である可能性は十分にあります。

バレンス博士は、この疑問を解き明かすために、神経科学の最新技術を使って研究を進めています。

彼女の研究チームはまず、アイゼイアの脳の「構造的なMRI(磁気共鳴画像)」を撮影しました。

これは脳の形や大きさ、異常がないかを調べるためのものです。

そして次のステップとして、「機能的MRI(fMRI)」を使い、アイゼイアが知的な作業をしている最中の脳の活動を観察しようとしています。

この研究の目的は、「言葉を理解できるが話せない人の脳は、どのように言語を処理しているのか?」 を解明することです。

通常、脳には「言葉を話すための領域」と「言葉を理解するための領域」があります。

もし、言葉を話せない自閉症の人たちの「理解するための領域」が正常に働いていることが証明されれば、これまで「知的障害がある」と誤解されていた人々への対応が大きく変わる可能性があります。

さらに、バレンス博士は「物語を聞くときの脳の反応」に注目しています。

たとえば、人が物語を聞いているとき、ストーリーに大きな展開があると脳の活動に変化が生じます。もしアイゼイアの脳が、物語の展開に沿って正しく反応していることが分かれば、それは彼が物語を理解している証拠になるのです。

しかし、この研究にはひとつ大きな課題がありました。

MRI検査中は、被験者がじっと動かずにいる必要があるのです。

しかし、多くの自閉症の人は、無意識に体を揺らしたり手を動かしたりしてしまうため、静止することが難しいのです。

アイゼイアは、幼少期から続けてきた運動トレーニングのおかげで、40分間じっとしていることができました。

しかし、同じことが他の自閉症の人たちにも可能とは限りません。

そこでバレンス博士のチームは、被験者が少し動いてしまっても正確に脳のデータを取得できるソフトウェアの開発を進めるため、研究助成金を申請しています。

神経科学では、脳の異なる領域がそれぞれ異なる機能を担当していることが分かっています。

言語に関しても、「話すことを司る領域」 と 「言葉を理解する領域」 は別々の部分が担っています。そして、運動機能を制御する部分は、さらに別の領域が担当しています。

ところが、これまでの研究では「話せない人の脳」を詳しく調べることはほとんどありませんでした。

なぜなら、脳の研究は主に「話せる人」を対象に行われてきたからです。

バレンス博士は、アイゼイアのようにレターボードを使って意思を伝えられる人たちの脳を詳しく調べることで、「言葉を話せなくても、知的に理解できること」を証明したいと考えています。

「私は、アイゼイアのようにコミュニケーション手段を見つけた人たちの脳を調べれば、言葉を理解する能力が正常である証拠が見つかるはずだと確信しています。

もしそれが証明されれば、これまで『話せない=知的に低い』と決めつけられてきた人たちの未来が変わるかもしれません」

バレンス博士の研究チームは、米国ジョンズ・ホプキンズ大学の研究者たちと協力し、さらに新しい方法で「話せない人の脳」を調べようとしています。

その技術とは、「高密度拡散光トモグラフィー(HD-DOT)」と呼ばれるものです。

これは、特殊なセンサーを埋め込んだキャップを頭にかぶることで、脳の活動を測定する技術です。

この方法の最大のメリットは、MRIのように「じっとしている必要がない」ことです。つまり、体を動かしてしまう人でも研究対象にできるのです。

HD-DOTを使えば、被験者が「指をトントンと動かす」「スプーンを持つ」「声を出そうとする」などの動作をしているとき、脳がどのように働いているのかを観察することができます。

「普通の人の脳」と「話せない自閉症の人の脳」とで、運動機能にどのような違いがあるのかを明らかにしようとしているのです。

バレンス博士は、こうした研究が将来的に「話せない人の教育方法」を変えるきっかけになると考えています。

また、話せない人とコミュニケーションを取るための新しい手段を生み出せる可能性もあります。

しかし、今はまだ「基本的な理解」を深める段階です。

「科学の素晴らしいところは、研究を始めたときにはどこに辿り着くか分からないことです。

でも、この研究が必要であることは確かです」

一方、アイゼイア自身にとって、この研究は「ただの科学の進歩」ではありません。

「僕が両親と初めて会話できたとき、それは牢獄から解放されたような気分でした」

そして、彼が話せなかった間に、最も伝えたかったことは——

「僕はここにいる」

アイゼイアは高校の英語の授業で、詩を書く課題が出されたとき、自分の経験を詩にしました。

アイゼイアが書いた詩:「話せないことの苦しみ」

「今こそ話すときだ」

ああ。

はあ…。

僕の口に、僕の考えを言わせたい。

でも、それはほとんど叶わない。10歳のとき、先生が僕に幼児向けの本を読ませた。

それは楽しくなかった。「象は大きい」

僕の頭の中では、そう読んでいた。

僕の目はその文字を追い、

僕の心はこの先起こることを恐れていた。「アイゼイア、読んで!」先生は笑顔で言った。

「アイゼイア、読んで!」僕の反抗する口は繰り返した。

でも、僕の心は頭の中で叫んでいた。

「象は大きい!」こんなことが何度も繰り返されるたび、

先生は僕のためになると思って

さらに詳しく説明しようとした。次の30分間、先生は他の「大きな動物」の写真を見せながら、

僕に「大きい」という概念を教えようとした。

その間、僕は次のディズニー旅行のことを夢見ていた。僕は「大きい」の意味を知っていた。

それなのに、また次の30分間は

「エレ」という音の発音レッスン。僕は知っていた。

もし何も言わなければ、

この地獄のような1時間をまた来週も繰り返すことになる。だから僕は、全力で声を出そうとした。

喉に力を込め、

舌を回し、

どうにかして正しい音を作ろうとした。息を吸って、

息を止め、口を開く。

舌を歯の間に置き、

息を押し出す。「the(ザ)」

息を吸って、

息を止め、口を開く。

舌を歯の間に置き、巻き上げる。

息を押し出す。「ele(エレ)」

息を吸って、

息を止め、口を開く。

唇をしっかり閉じ、歯を下唇に当てる。

息を押し出す。「phant(ファント)」

息を吸って、

息を止め、口を開く。

歯を少し開け、舌を下の歯に当てる。

息を押し出しながら震わせる。「is(イズ)」

息を吸って、

息を止め、口を開く。

唇を閉じてから開き、舌をすばやく弾く。

息を強く押し出す。「big(ビッグ)」

「よくできたね、アイゼイア! ハイタッチ!」先生は言った。

そして僕のそばに座り、幼児向けの本のページをめくる。「来週はこのページを読んでみようね」

先生が指をさした文字を、僕の頭の中はすでに読んでいた。

「ネズミは小さい!」

僕の心は叫んでいた。

でも先生の手は、その本を閉じ、

僕の希望を握りつぶすようにバッグにしまった。ああ。

はあ…。

(出典・画像:カナダ・トロント大学)

うちの子も話すことができません。重度自閉症で、知的障害。

頭の中に言葉があるのかもわかりません。でも、私が言うことは理解できているようにも感じていました。

この確かな大学による研究の状況について知って、やはり私の言葉を理解できているのだと思えました。

親にさえも伝えることができなくて、ずっとずっと苦しんでいるのかもしれないと思うと取り返しもつかず申し訳なく涙が出ます。

大きくなった今からでも、もっと伝えられるように、手伝うようにします。

ますます研究が進み、言葉を離さない人が伝えられるように、知的障害の誤診がなくなるようになることを、心から願います。

(チャーリー)