この記事が含む Q&A

- 自閉症スペクトラムを持つ精神科医はどのように自己認識を深めることができるのでしょうか?

- 子どもや周囲の反応や診断基準との一致を通じて気づくことが多くあります。

- 自閉症の自身の理解が、患者との関わり方にどのように良い影響を与えるのでしょうか?

- 自己理解により患者への共感や診断の正確さが向上し、信頼関係が築きやすくなります。

自閉症スペクトラムを持つ精神科医がどのようにして自分自身や他の人が自閉症であることを認識し、それが診断や患者との関わり方にどのように影響を与えるのかを探る研究が行われました。

アイルランドのユニバーシティ・カレッジ・ダブリン所属のメアリー・ドハティ氏が主導し、イギリスのロンドン南バンク大学およびブライトン・サセックス医学校所属の研究者であるニック・チャウン、ニコラ・マーティン、セバスチャン・C.K.・ショウらとの共同研究です。

従来、自閉症の診断は主に「他者」に対するものであり、とくに自分が精神科医という職業についている場合、「自分がその診断の対象になる」と考えるのは難しいのが現実です。

自閉症は「障害」または「欠陥」として認識されることが多く、成功しているとされる専門家である医師自身が自閉症である可能性は見逃されがちでした。

しかし、近年では、医療従事者や専門家の中にも自閉症スペクトラムの人々が多くいることが注目されており、この研究はその中でもとくに精神科医を対象にした初の大規模な調査といえます。

また、自閉症は従来、社会的な欠陥やコミュニケーション障害といった視点で診断されてきましたが、今では「神経多様性」という概念が広がりつつあります。

これは、神経の発達のバリエーションを肯定的に捉え、自閉症やADHDなどの特性を、個性や多様性として受け入れる考え方です。

この研究は、自閉症の医師が自らの特性に気づくことが診断の精度向上や患者への配慮に繋がることを示唆しており、神経多様性の視点がいかに重要であるかを明らかにしています。

この研究では、イギリス国内で勤務する8人の自閉症スペクトラムを持つ精神科医を対象にインタビュー調査を行いました。

対象者は全員が医師としてのキャリアを積んできた熟練の精神科医であり、研究参加条件として「自閉症スペクトラムを自己認識している、または診断されていること」が求められました。

インタビューはビデオ会議ツールを使って実施され、各インタビューは平均88分にわたるものでした。会話はすべてビデオ録画され、逐語的に文字起こしされた後、解釈的現象学的分析(Interpretive Phenomenological Analysis)という手法を用いて分析が行われました。

解釈的現象学的分析(IPA)は、参加者がどのように体験を意味付けているかに焦点を当て、個々の体験を深く掘り下げることを目的とした質的研究手法です。

この方法では、個別の体験に基づくパターンやテーマが抽出され、さらに共通の経験としてまとめられます。

本研究では、各参加者の語りから「テーマ」と呼ばれる共通の経験や感情が抽出され、それが3つの主要なカテゴリーに分類されました。

このプロセスにより、自閉症スペクトラムを持つ精神科医たちが自己認識を持つまでの過程、同僚に対する認識の変化、診断における課題が明確に示されました。

■自己認識のプロセス

参加した精神科医の多くは、自分が自閉症であると気づくきっかけとして、子どもが自閉症と診断されたことを挙げています。

ある女性の精神科医は、子どもの診断のために調査や準備を進める中で「自分にも同様の特徴があるのでは」と感じ始めました。

彼女は最初こそ「自分が変わり者であるだけ」と考えていましたが、やがて自分も自閉症であることを認識するようになりました。

このように、子どもを通じて自己の特性に気づくというパターンが共通して観察されました。

また、医療訓練の中で患者や同僚との出会いを通じて、自分自身の自閉症的な特性を認識するに至るケースもありました。

別の参加者は、医師としてキャリアを積む中で、自分の行動や思考パターンが診断基準と一致することに気づきましたが、それを受け入れるまでに時間がかかったと述べています。

一部の参加者にとっては、自分が自閉症であることの認識は強い感情的な反応を引き起こしました。

たとえば、自己理解に優れ、周囲を診断できる立場であると自負していた参加者が、友人に指摘されてようやく自分が自閉症であることに気づいたケースもあります。

彼は「自分が気づかなかったことに対する驚きと屈辱を感じた」と語り、自分の「洞察力」への自信が揺らぐ経験をしたことを示しました。

このように、自己認識の過程には葛藤や感情の動きが伴う場合が多く、精神科医としてのアイデンティティに対する挑戦ともなっています。

■同僚への認識

自分が自閉症であると認識することにより、同僚にも自閉症の特性があると気づく精神科医が多いことがわかりました。

とくに神経発達障害を扱う分野では、同僚にも自閉症的な特徴が見られるケースが少なくありませんでした。

ある参加者は「神経発達障害の分野に関心を持つ医師たちは、自分と同じような特性を持つ傾向がある」と述べています。

また、「他の精神科医の中にも自閉症であることをほのめかす発言をする人がいるが、正式に診断を受けているわけではなく、あくまで自己認識の範囲内で留めている」と語る参加者もいました。

このように、自閉症スペクトラムに属する医師たちは、同僚の行動や発言を通じて、同様の特性を共有している可能性を感じるようになっています。

参加者の一部は、同僚が自閉症に近い特徴を持っていると認識しても、それを公にすることに対して慎重な態度を示していました。

多くの医師が、自分の診断を受け入れつつも、その特性をオープンにすることにためらいを感じているというのが現状です。

■診断における課題

精神科医が自分の自閉症を認識することで、患者の自閉症特性を認識しやすくなることが確認されましたが、その反対に自己認識が不十分だと、患者の診断が難しくなることも示唆されています。

ある参加者は、自分の特性が自閉症の診断基準と一致することに気づかなかったことで、長年にわたり一部の患者を見落としていた可能性を指摘しています。

また、自分と似た特徴を持つ患者に対して「自分も同じだからこれは普通」と判断しがちであるため、診断に偏りが生じるリスクがあると述べました。

この問題は、従来の診断基準が「障害」としての自閉症を前提としていることにも起因しています。

医師として職業的に成功し、家庭生活や社会的な役割を果たしている自分が「自閉症である」とは考えにくいという固定観念が、自閉症認識の障壁となっているのです。

ある参加者は「精神科医としての知識があるのに、自分が診断対象となるとは思わなかった。

患者と自分の共通点に気づいた時、自分を診断するための基準が必要だと感じた」と話しています。

なおこの研究で、自閉症の精神科医が自己認識を持つことで診断精度が向上し、患者との信頼関係が築きやすくなることがわかりました。

また、自己認識が進むことで、医療現場における神経多様性に対する理解も深まり、診断や治療にポジティブな影響を与える可能性があります。

研究者たちは、従来の「障害」としての認識から脱却し、神経多様性の観点から自閉症を理解することで、より多くの精神科医が自らの特性を受け入れ、診断や治療に役立てることができるとしています。

この研究はまた、医療教育の中で「自己認識」の重要性を取り上げ、精神科医をはじめとする医療従事者が自らの神経特性を認識し、患者への対応に反映するための研修やサポートが必要であることを示唆しています。

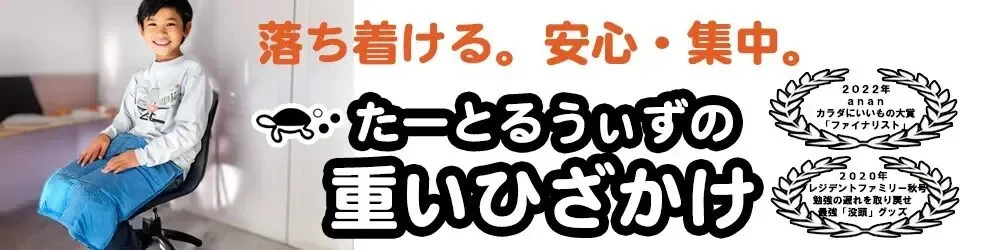

(出典:BJPsych Open)(画像:たーとるうぃず)

・自分もそうだから、よくわかる。信頼関係を築ける。

・そうであるわけがない自分と同じなのだから、そうであるわけがないと思う。

たしかにどちらもあるように思います。

本当の自閉症スペクトラム障害の医師はテレビドラマとは違います

(チャーリー)